-

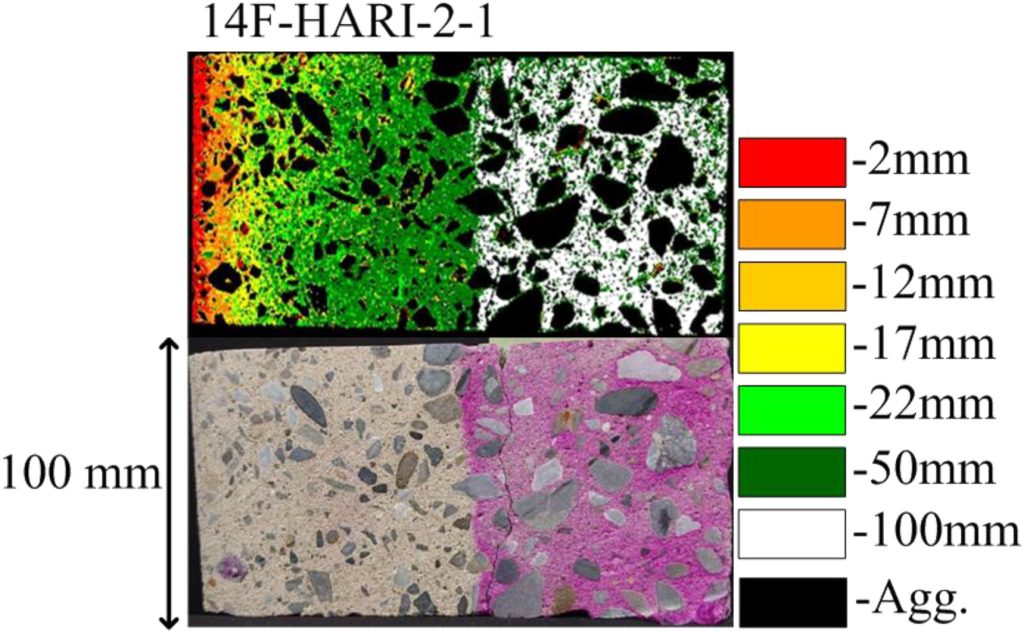

The paper by Mr. Wang Yancheng, Mr. Wang Yuzhe (alumna), Assistant Professor Oh, and Prof. Kitagaki on a new method using hyperspectral (multispectral) imaging to rapidly analyze carbonation depth without mix info (and compatible with the phenolphthalein method) was accepted by Cement and Concrete Composite.

In recent years, research has emerged that uses multispectral imaging and hyperspectral imaging to evaluate the distribution of components and moisture distr... -

王諺城君,王宇哲君(OB),呉助教,北垣教授のハイパースペクトル(マルチスペクトル)イメージングを用いた新しい方法で,調合によらずに中性化深さと迅速・分析できる手法(しかも,フェノールフタレイン法と互換可能)に関する研究がCement and Concrete Compositeに採択されました.

王諺城君,王宇哲君(OB)ののハイパースペクトル(マルチスペクトル)イメージングを用いた新しい方法で,調合によらずに中性化深さと迅速・分析できる手法(しかも,... -

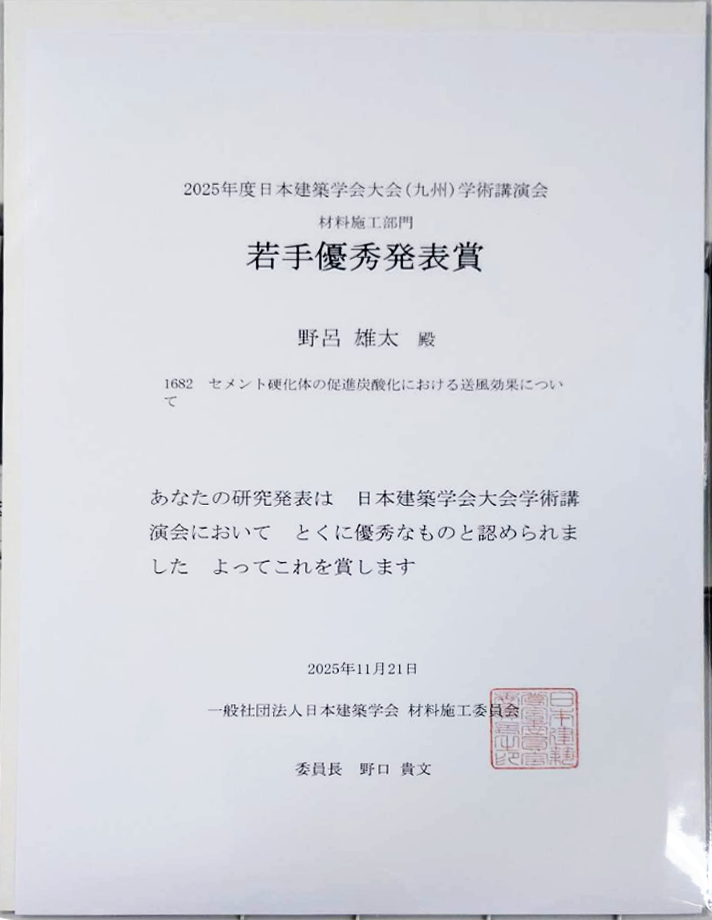

野呂雄太君(M1)が2025年度日本建築学会大会(九州)学術講演会で若手発表賞を受賞しました

野呂雄太くんが,セメント硬化体の促進炭酸化における送風効果に関する研究で受賞しました。おめでとうございます -

Snow comes 雪が来た

-

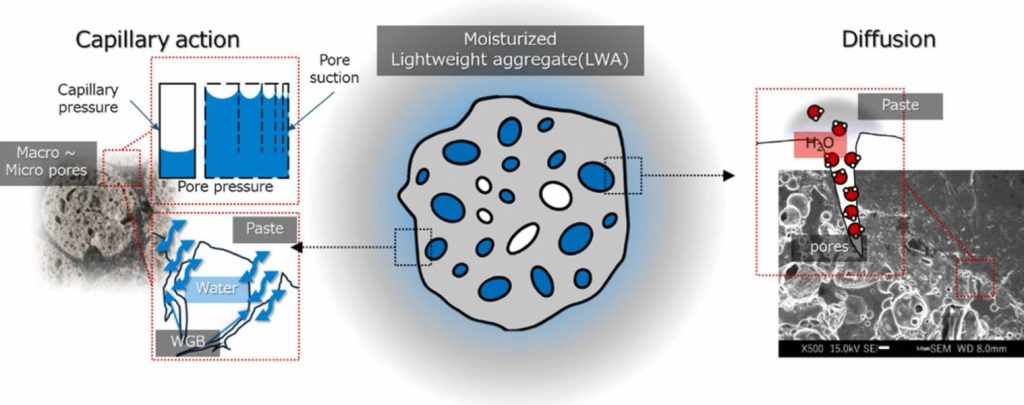

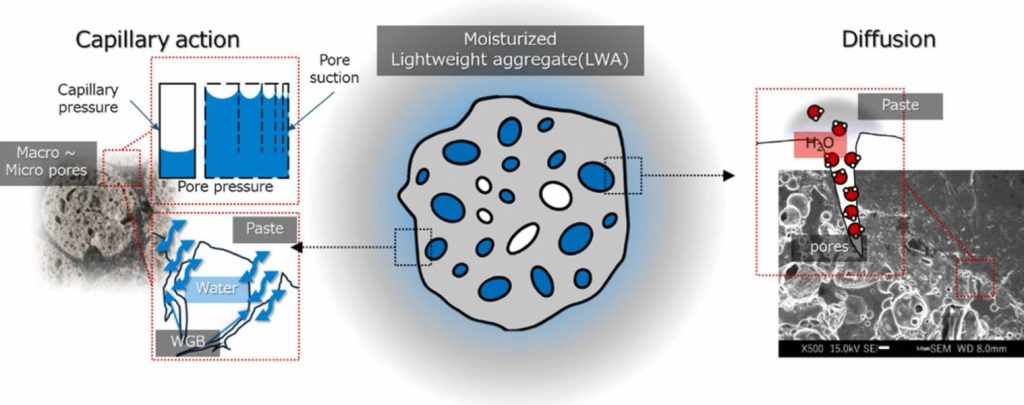

Postdoc Pyeon’s paper “RH-based sensitivity modeling and performance classification framework for internally cured waste glass bead mortar” has been accepted by Construction & Building Materials.

This paper was developed as part of a joint research project with the Building Materials Laboratory at Chungnam National University in South Korea, which has... -

ポスドクのPyeonさんの論文「RH-based sensitivity modeling and performance classification framework for internally cured waste glass beads mortars」がConstruction and Building Materialsに採択されました

北大建築材料学研究室と数10年にわたり交流を続けてきた韓国・忠南大学の建築材料学研究室との共同研究にて,採用されました。この研究は,廃ガラスを骨材としてプレ... -

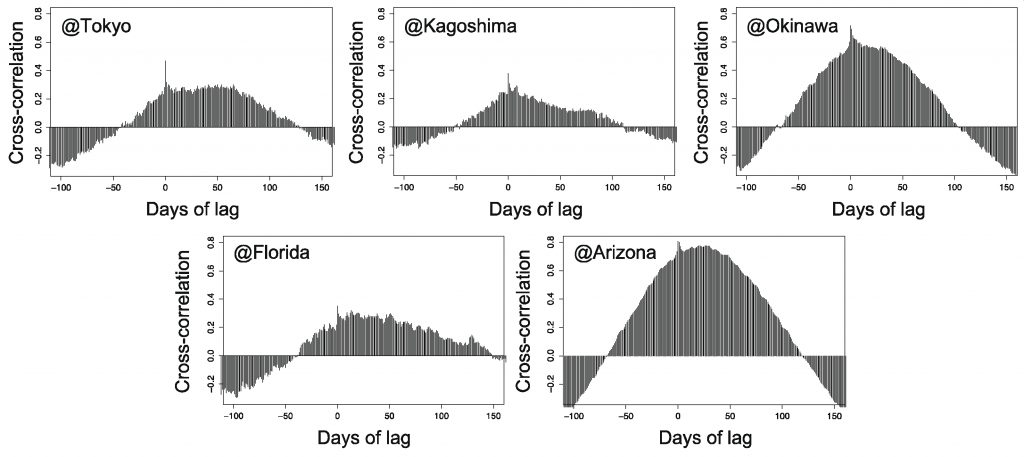

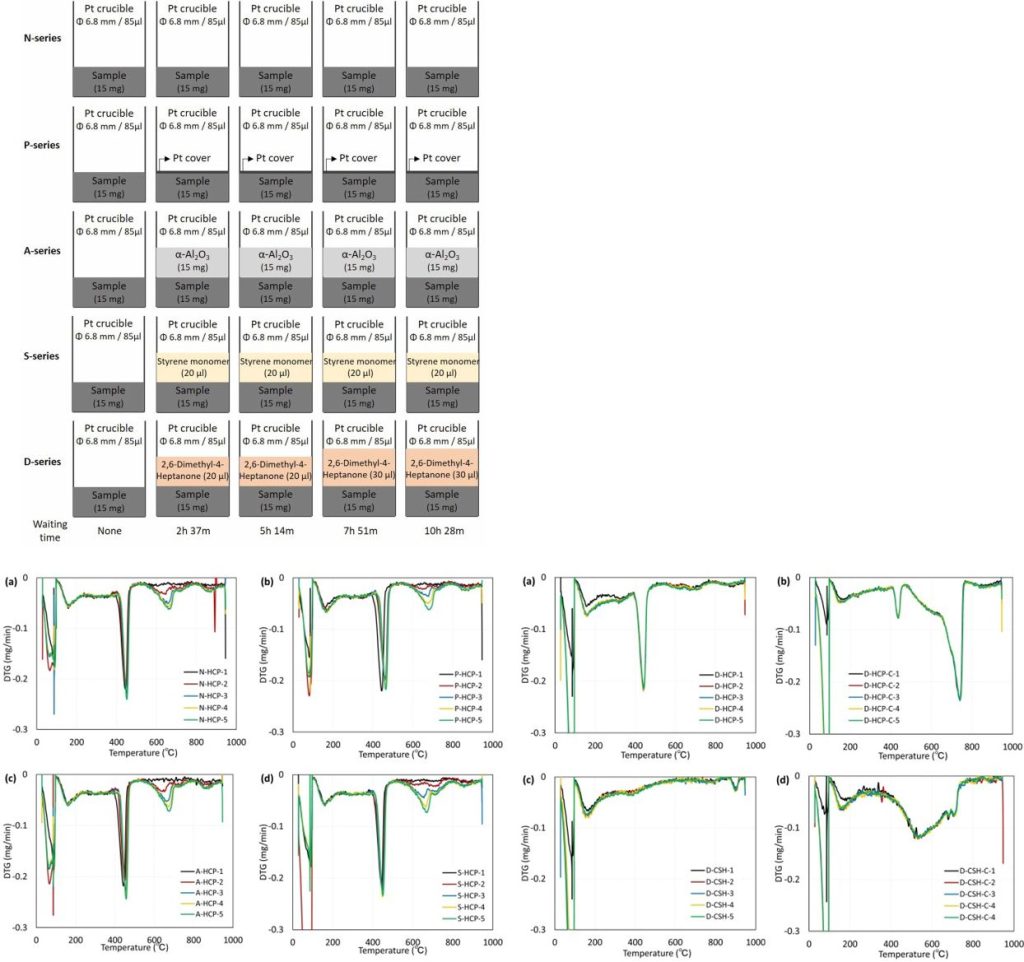

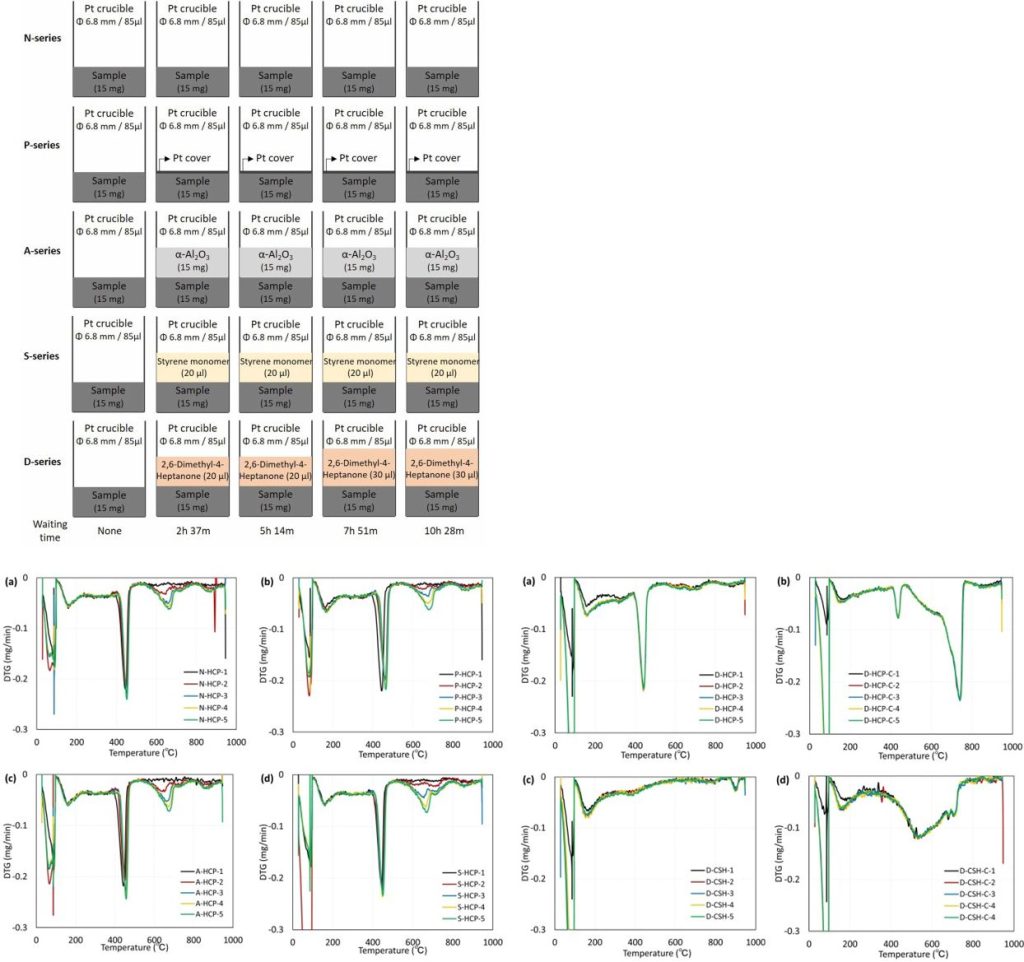

Assist.Prof.Oh and Prof. Kitagaki’s paper regarding “Preventing unintended carbonation in hardened cement paste powder during thermogravimetric analysis” has been published in the Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

TG-DTA is an essential instrument for measuring CO₂ uptake in cementitious materials. Some TG-DTA systems feature an autosampler holding stage, an indispensa... -

呉先生,北垣先生の「オートサンプラー用ステージに数時間置かれたセメント系サンプルの炭酸化汚染を防ぐ方法」に関する研究論文が,Journal of Analytical and Applied Pyrolysisに採択されました。

セメント系材料のCO2固定量を測定するために,かかせない装置として,TG-DTAがありますが,TG-DTAには,オートサンプラー用待機ステージを備えるものがあり,多くの材料... -

野呂雄太君(M1)が国際会議PICLS2025にて,プレゼンテーションアワードをいただきました。

野呂くんおめでとうございます。 送風によってセメント硬化体へCO2を固定促進する手法に関しての発表です。もうちょっとデータ整理して論文にできると,世の中にとって... -

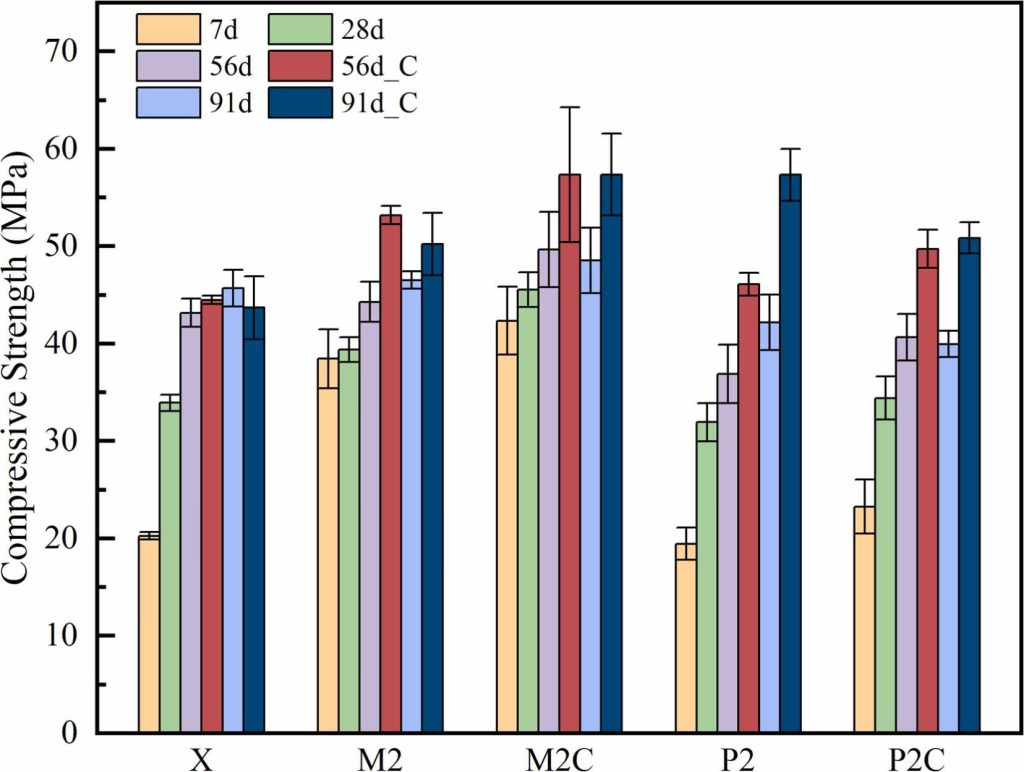

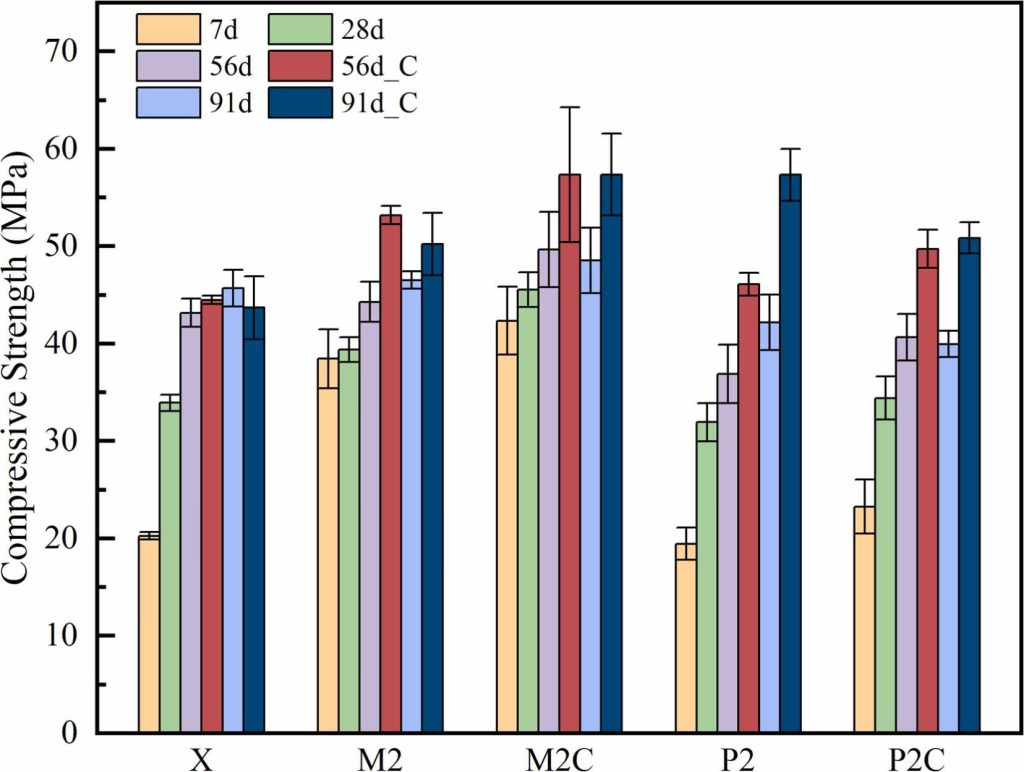

博士2年の黎くん,潘さん,呉先生,エラクネス先生ら北大×清水建設との共同研究にて,アミンを混入したごく一般的なモルタル調合にて,CO2固定量促進と圧縮強度向上の両立を実現した研究論文がJournal of Environmental Chemical Engineeringに採択されました。

我々のグループでは,アミン添加を中心とするCO2固定促進タイプのコンクリートの技術開発を行ってきました。我々が実施している研究は,①既設コンクリートに含浸させる... -

Mr. Li, Ms. Pan, Assist.Prof. Oh, Prof. Elaknes, Prof. Kitagaki and others in our joint research project between Hokkaido University and Shimz Corporation, published the paper demonstrating mortar containing amines could both promote CO2 uptake and improve compressive strength, in the Journal of Environmental Chemical Engineering.

Our group has been developing concrete technology that promotes CO2 fixation, with a focus on the addition of amines. The research we are conducting includes... -

Off-semester activities:Concrete coaster containing waste glass

もう数年来作ってなかったのですが,今やこの手のコースターは世界中にあることを意識して,多少差別化するつもりで,久しぶりにうちで作りました。 研磨も少し学生に教... -

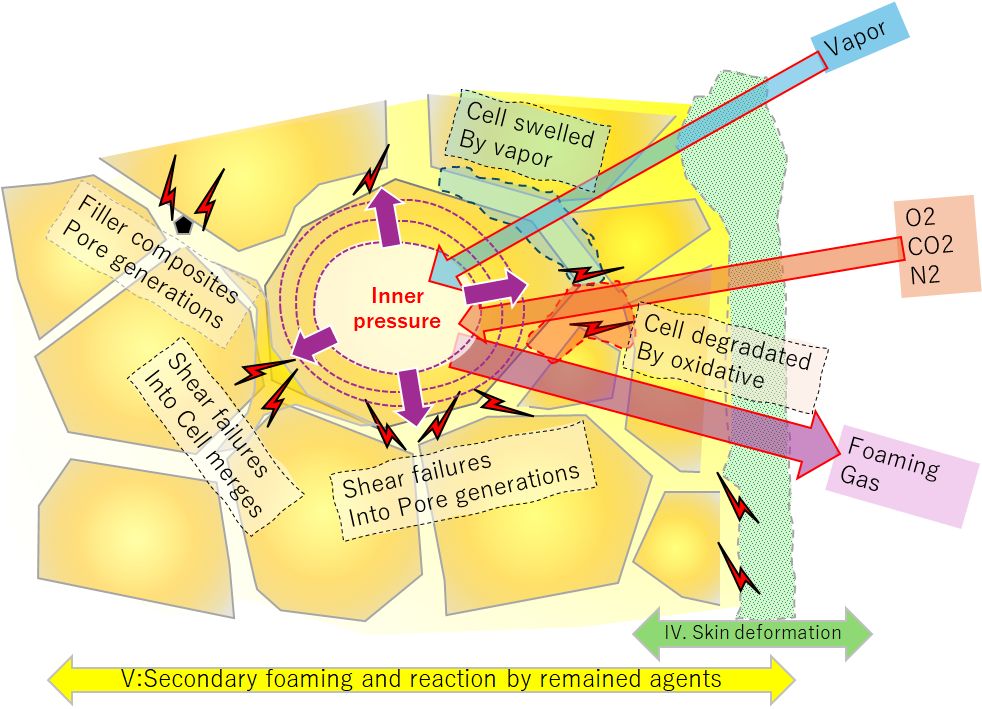

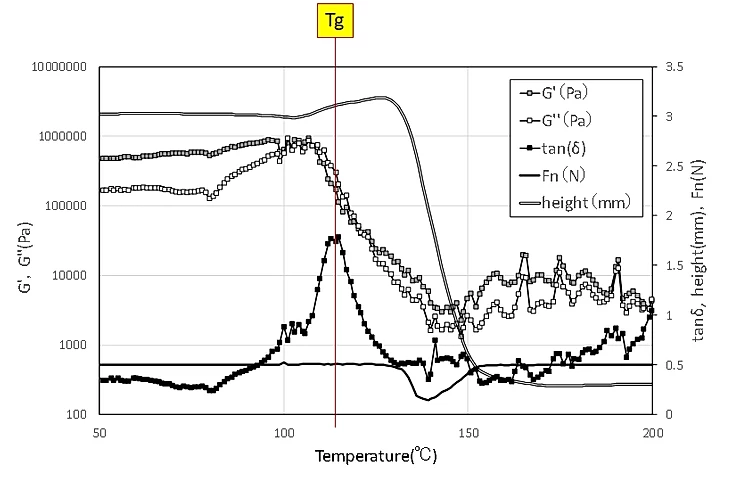

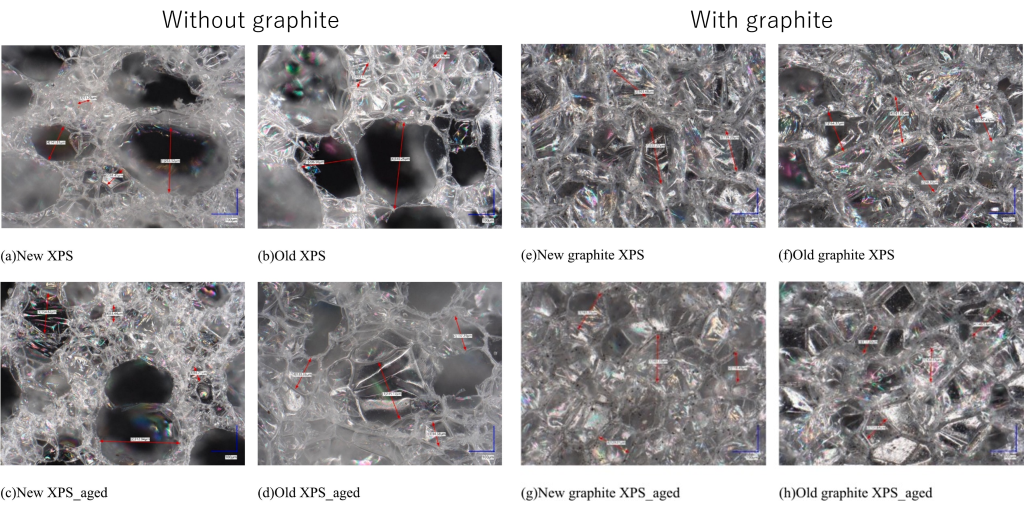

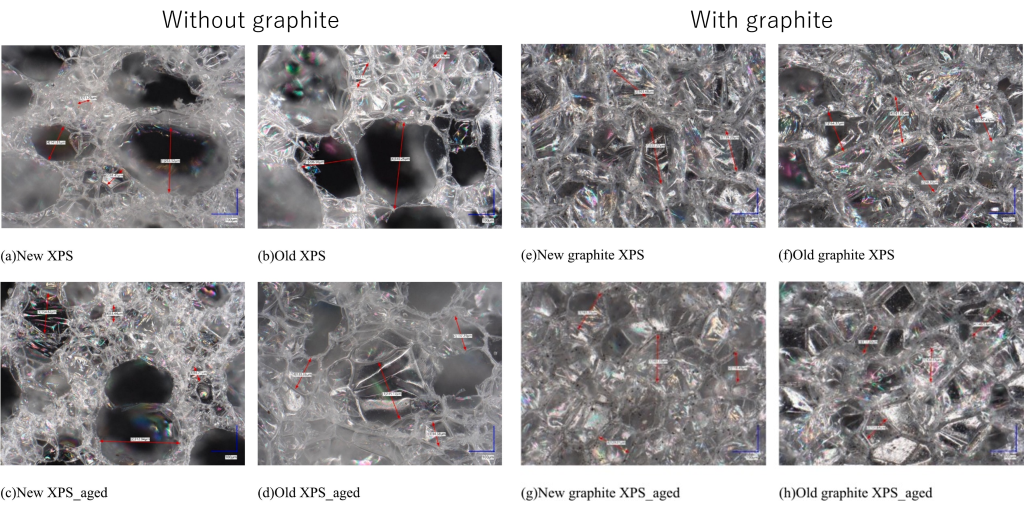

Dr. Leem and Mr.Ikeda (D1) have published their research on improving performance of graphite-added expanded plastic insulation materials (gXPS) in Composites Part A: Applied Science and Manufacturing

Dr. Leem and Mr.Ikeda (D1) have published their research on improving the durability and the mechanism of foam structure changes in graphite-added expanded p... -

プラスチック成型加工学会「成型加工」2025年7月号にポリウレタンのリサイクル手法に関する記事を掲載していただきました

自分のポリウレタンのリサイクル系の研究はいろいろ理由があって細かく書けないところもあるのですが,ここ20年にわたる国際的なウレタンのケミカルリサイクル手法に対... -

任博士,池田くん(D1)らのグラファイト添加型発泡プラスチック系断熱材(グラファイト添加型・押出発泡ポリスチレン断熱材,gXPS)の耐久性向上と発泡構造変化メカニズムに関する研究が,Composites Part A: Applied Science and Manufacturingに採択されました

任博士,池田くん(D1)らのグラファイト添加型発泡プラスチック系断熱材(グラファイト添加型・押出発泡ポリスチレン断熱材,gXPS)の耐久性向上と発泡構造変化メカニ... -

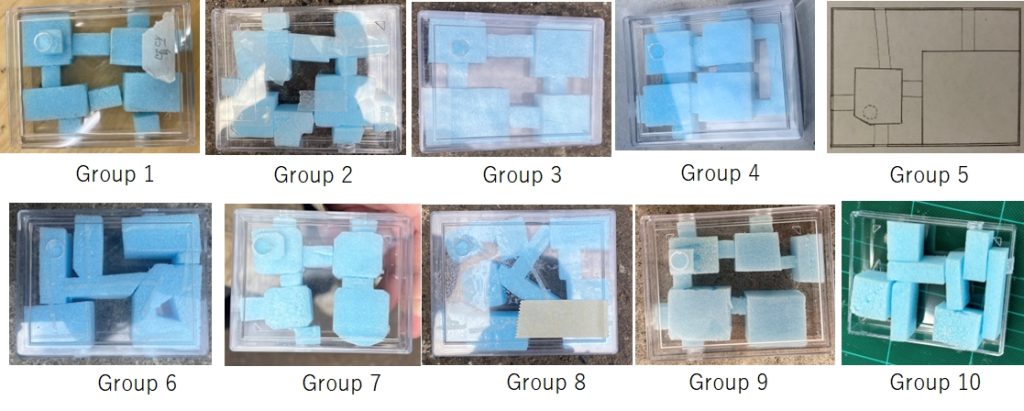

演習用モルタル型枠の状況

これが5月GW明け直後に用意した型枠です。 ここにモルタルを打ち込んで,なんやかんやあって,こうなりました。↓ -

演習の新しいモルタル型枠

今年のモルタルコンペの「1000倍加点」のために,各班が用意したモルタル型枠です。建築模型をモルタルで作っているわけではありません。さぁ7月に1000倍加点を手に入れ... -

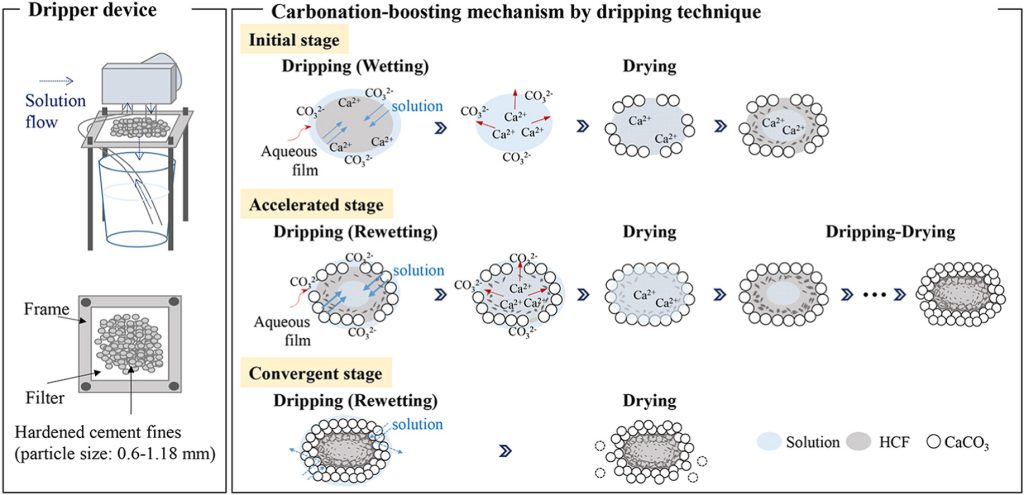

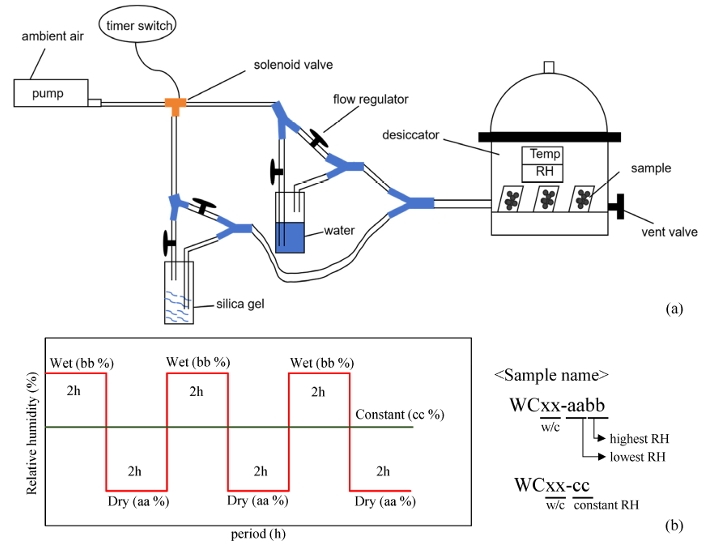

Mr.Zhao(PhD candidate) has published the paper”Effect of Wet−dry Cycles and Water-to-cement Ratios on Cement Paste Carbonation” at Advanced Concrete Technology

We researches various methods for promoting the fixation of atmospheric CO2 in cement paste in an energy-efficient manner. In this Mr.Zhao's research, he com...