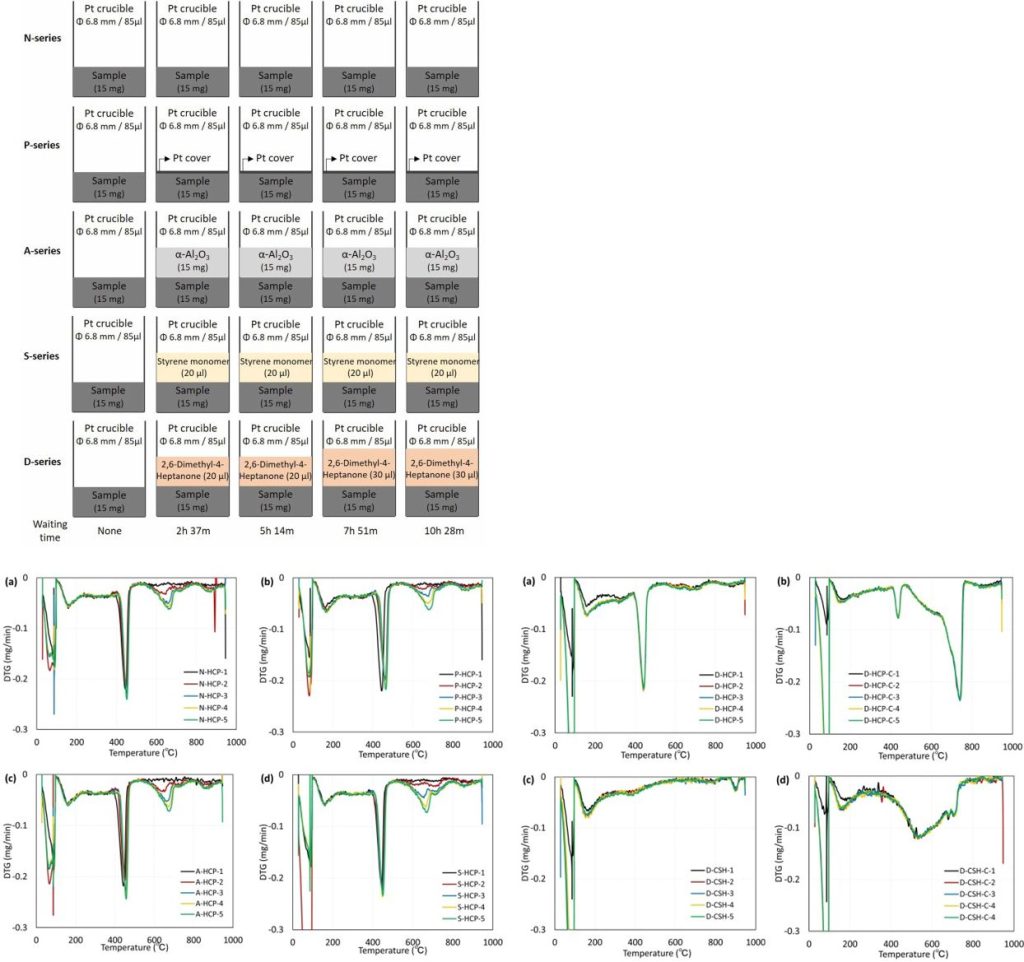

セメント系材料のCO2固定量を測定するために,かかせない装置として,TG-DTAがありますが,TG-DTAには,オートサンプラー用待機ステージを備えるものがあり,多くの材料を自動的に測定する上で有用なオプションとなっています。

しかし,このオートサンプラー用待機ステージに,セメント系サンプルを設置すると,たとえ窒素パージできる待機ステージでも,完全なシールを実現することは難しいです。わずかなCO2による炭酸化が徐々に進むため,長期間のステージ待機→自動測定を実施してみると,サンプルの汚染が進みます。結果として,これまでは,セメント系材料のCO2固定量を評価する際に,オートサンプラーを使うことには困難を伴い,セメント系材料のCO2固定量評価の自動化にとって大きな障壁になっていました。

本論文では,TG-DTAのサンプルホルダに設置されたセメント系材料へ,極力影響を与えない添加剤を滴下するだけで,サンプル表面をバリアし,オートサンプラー用待機ステージに数時間存置しても炭酸化しない「サンプル保全手法」とその測定結果を評価した内容を報告しています。

結論としては,この手法には利点だけでなく,もちろん課題もあるので,あくまでCO2固定量のみ迅速評価するような場合に適用するのが良いと考えます。社会実装に向けてぜひ今後も検討を進められたらと思います。ご興味のある方は是非ご覧ください。

Dayoung Oh, Ryoma Kitagaki:

Preventing unintended carbonation in hardened cement paste powder during thermogravimetric analysis

https://doi.org/10.1016/j.jaap.2025.107405

Fig.ー下の図:上の図で示したサンプルをオートサンプラーにX時間存置した後,通常通りの方法でTG-DTAを実施した結果。

一般的なセメント系のサンプル(N)はリークしてくるごくわずかな大気CO2によって炭酸化が進み,汚染されてしまうので,オートサンプラーを使ったセメント系サンプルの測定には,信頼性の低下と困難が伴います。